发布时间:

来源: 粤港澳头条

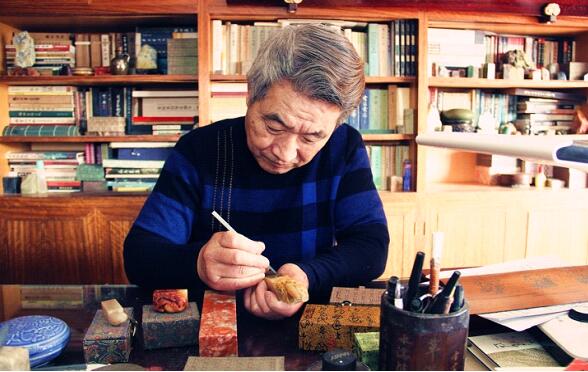

一个艺术家的成长,总是与刻苦锤炼、勤奋创作分不开的,王成晃就经历了这样一个艰辛求索的过程。

王成晃1946年生于大连,其父王殿士是大连早期的著名书法家。在父亲耳濡目染的影响下,王成晃从小就开始练习书法,但闲暇之余他更痴迷于篆刻艺术。16岁他父亲去世了,捧着父亲为他留下的珍贵印谱,王成晃好象一下子长大了,他如饥似渴地投入到篆刻之中且一发而不可收拾。当时人们的生活水平不高,篆刻的书籍也很少,王成晃就把小人书封面上印的印章图形作为学习篆刻的最好教材。没钱买小人书,他就到图书馆借,《三国演义》、《水浒》、《岳飞传》、《聊斋志异》等都是他经常借阅的。他把书上的篆刻印章,作为练习篆刻的最好素材,在这里他找到了施展才华的无穷乐趣。学习篆刻重要的是实践,就是要亲自操刀在石料上练习。买不起石料,他就用滑石或橡皮擦替代,且篆刻得有模有样。那时他唯一花钱买的书是《怎样刻印章》。五十多年过去了,这本书虽然已经泛黄,但王成晃一直将它珍藏着。

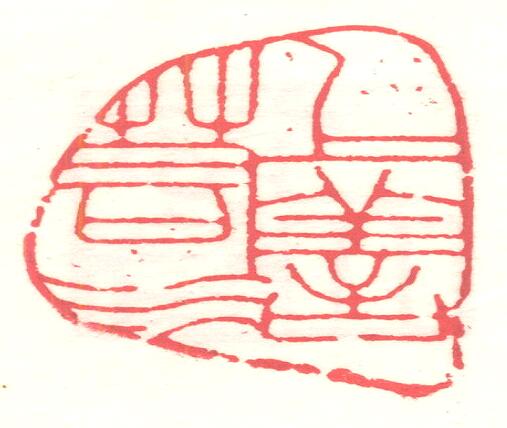

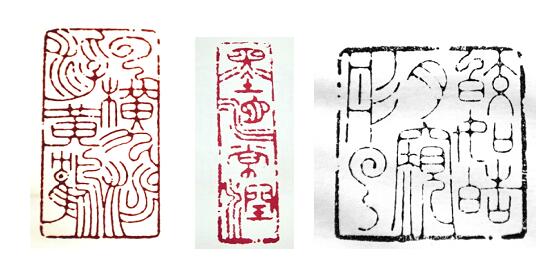

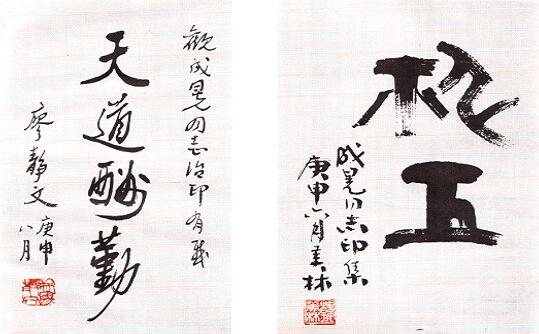

王成晃的篆刻从秦汉入手,追朔秦汉金钤印,并遍查汉魏六朝瓦甓文字,临习石鼓文,将秦汉之风其朴茂、雄健之笔法用于篆刻之中,从而形成逋峭古拙,雄浑、苍劲之风格。后以明清风格直至临习齐白石的篆刻艺术。王成晃极爱齐白石篆刻,将先生“刻印其篆法别有天趣,胜人者惟秦汉人”之名言牢记在心,学习布局奇肆朴茂,单刀直入,动辣有力,蔚然成风。“上善若水”、“有容乃大”、“大道无门”、“大修行者”、“中国人”等近作,就是王成晃先生的代表作。我们在欣赏这些精彩作品的同时,也领略了博大精深的中国篆刻艺术的魅力所在。“上善若水”为自然形朱文,其中“上”和“水”笔划虽少,但他巧妙地利用天然石形,寥寥数刀便形成了对角而遥相互应,达到了“宽可走马,密不容针”之效果。

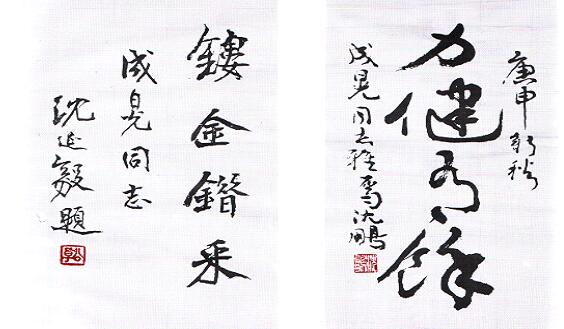

由于在书法篆刻上的巨大成绩,1981年王成晃作为中国书法篆刻界唯一代表,参加了加拿大“太平洋博览会”,其书法篆刻展也同时在加拿大举办。个展期间,王成晃以娴熟的刀法,精湛的技艺,为许多国际友人治印,将中国书法篆刻的传统文化带到了大洋彼岸,令海外华人为之震撼。1982年美国举办了世博会,王成晃再次作为中国书画界的唯一代表参加了世博会。在为期半年的个人书法篆刻展览中,先后治印2000多方,他还应邀为美国前总统卡特、总统里根治印,在美国引起了极大的震撼。(下图右二为吉米卡特)

在人们的心目中,王成晃不仅是孜孜不倦的艺术实践者和开拓者,也是为人谦诚、淡泊名利、充满人格魅力的朋友。